コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、グローバル競争に勝ち抜く企業力強化を図る観点から、経営判断の的確かつ迅速化を推し進めると同時に、経営の透明化のために経営チェック機能の充実を重要課題の一つとして位置付けています。

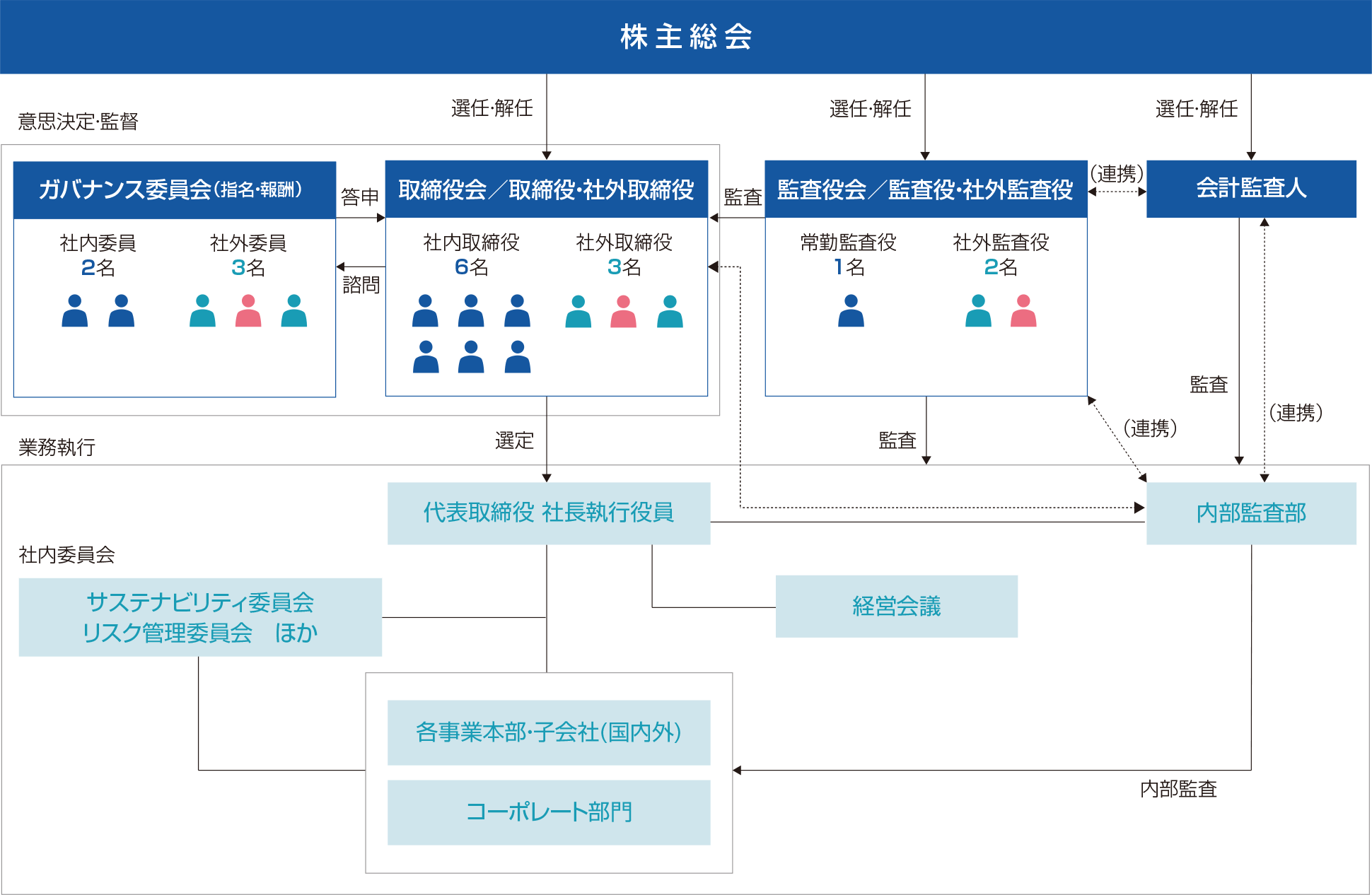

コーポレート・ガバナンス体制の概要

取締役会

取締役会は取締役9名(うち3名は社外取締役)で構成しています。原則として毎月1回開催しており、臨時取締役会を適宜開催し、活発な意見交換を行う中で、経営の基本方針その他重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関としての機能を十分に果たしています。

さらに、当社は意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより機動的かつ効率的な業務運営を行い、もって企業価値の一層の向上を図ることを目的に執行役員制度を導入しています。一部の執行役員を国内外の連結子会社に責任者として派遣し、各社の業務執行を管理・監督しています。

監査役会

当社は監査役制度を採用しており、監査役3名のうち2名は社外監査役であり、監査役は取締役会に毎回出席するほか、常勤監査役は社内の重要会議に出席するなどして、客観的立場で取締役の業務執行を監視しています。また、監査役は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受けるほか、監査対象、監査方法あるいは監査結果についての意見交換を行い、情報の共有に努める等、監査の実効性確保に努めています。

監査法人及び内部監査体制について

監査法人は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、公正不偏な立場から会計監査を受けているほか、適宜、会計面のアドバイスを受けています。

内部監査体制につきましては、内部監査部が中心となり、使用人の職務の執行が法令、定款及び内部統制基本方針並びに当社行動規範に適合していることを確認し、内部統制の評価等を行っています。

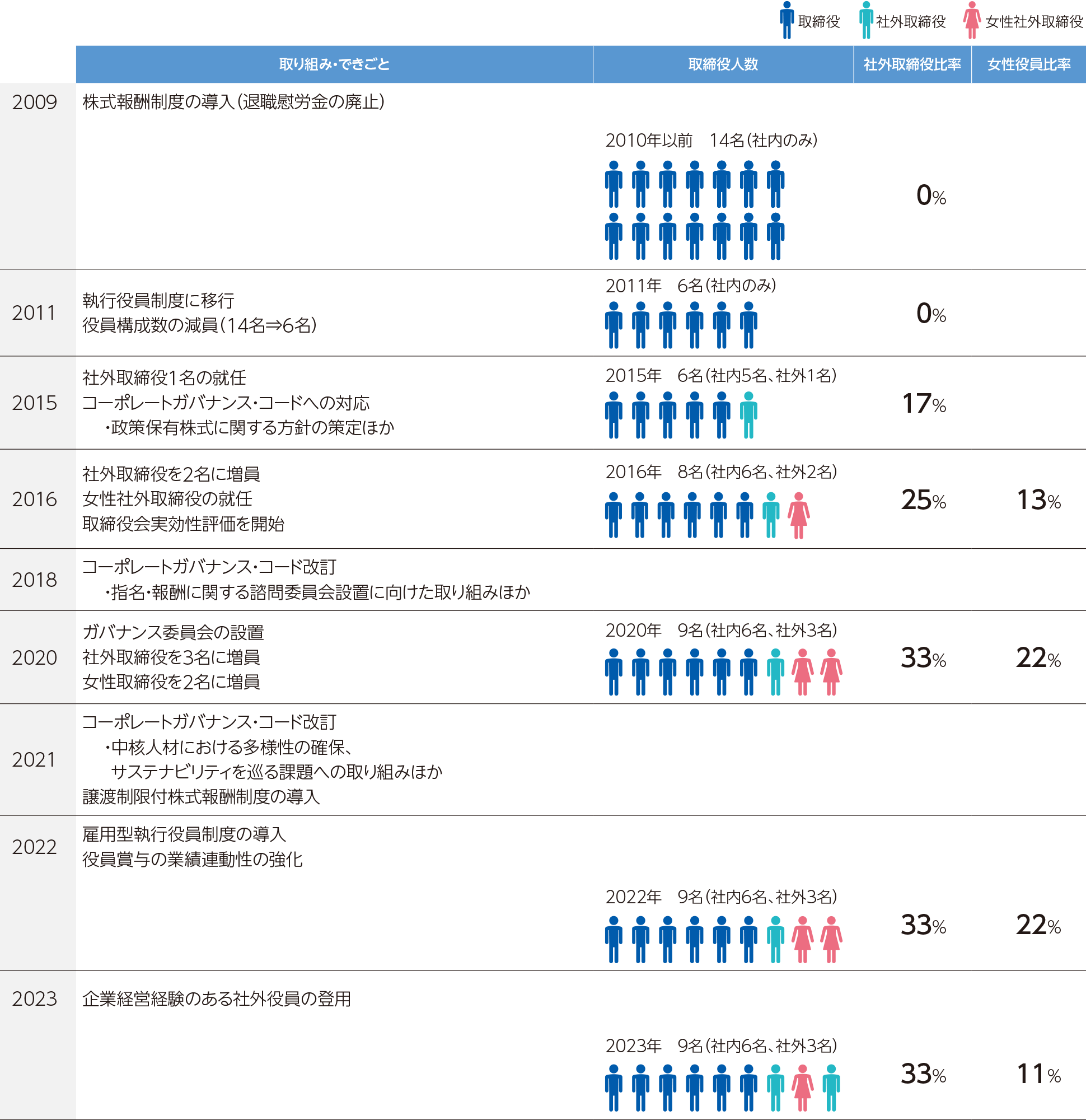

コーポレート・ガバナンス強化の変遷

当社はコーポレート・ガバナンス強化を図るため、取締役会の多様性を確保するとともに、取締役会の実効性評価、ガバナンス委員 会の設置など実効性の向上に段階的に取り組んでいます。

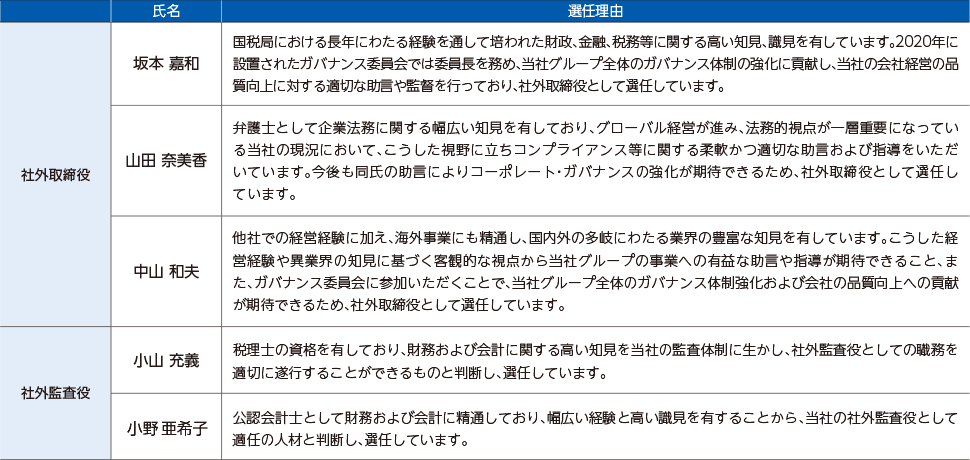

社外役員選任理由

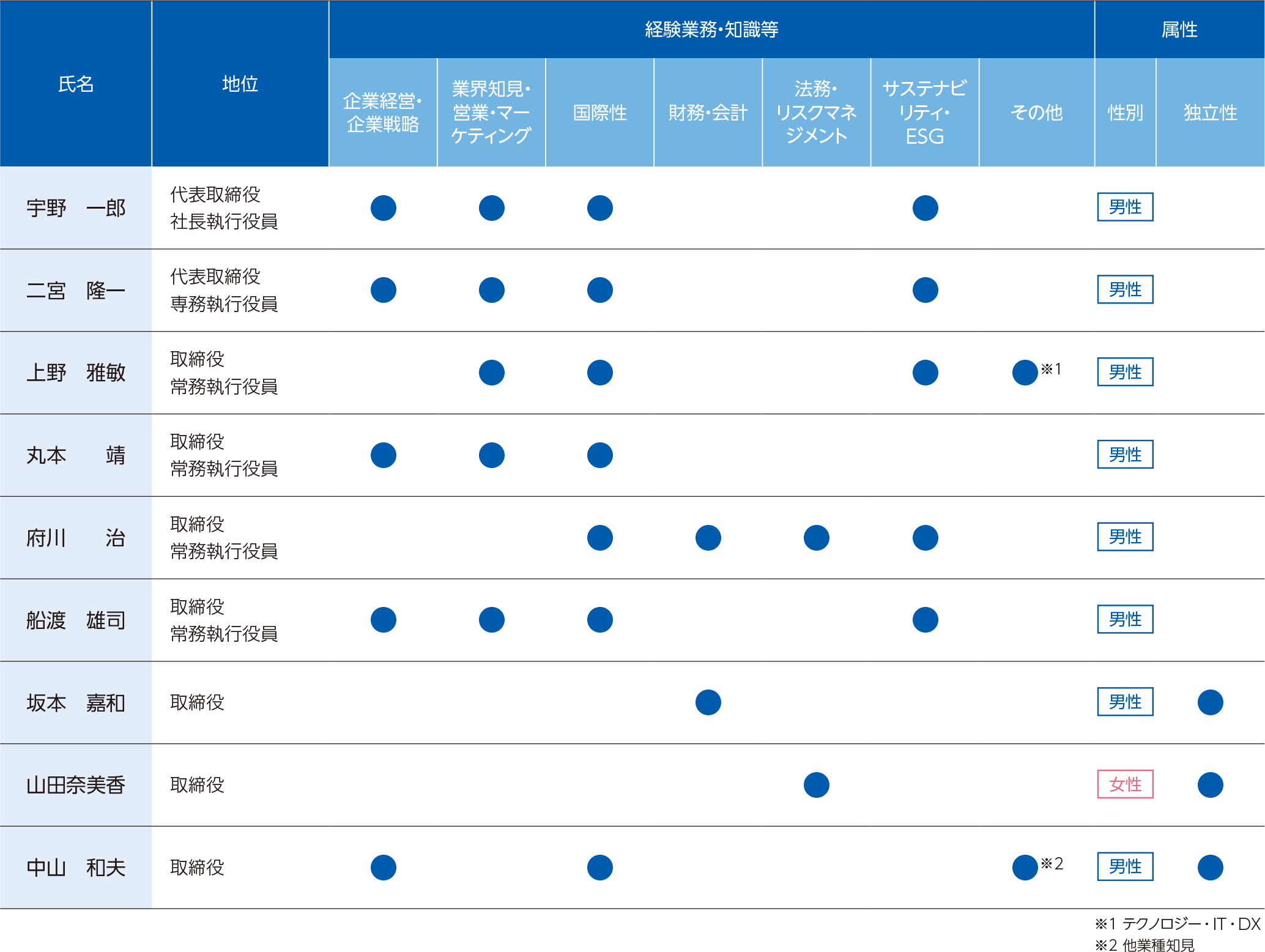

取締役のスキルマトリックス

ガバナンス委員会

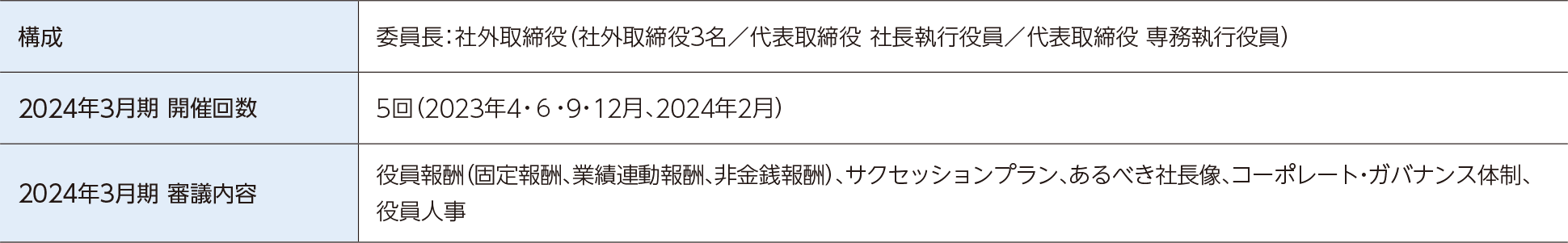

社外取締役の知見及び助言を生かし、透明性及び公平性の確保とガバナンス強化によって企業価値を向上させることを目的に、経営陣幹部(代表権のある取締役をいう)及び取締役の指名・報酬並びにその他のガバナンスに関する事項を審議し、取締役会に答申又は提案を行う取締役会の任意の諮問機関としてガバナンス委員会を2020年10月1日に設置し、運営しております。本委員会の構成、活動状況は次のとおりです。

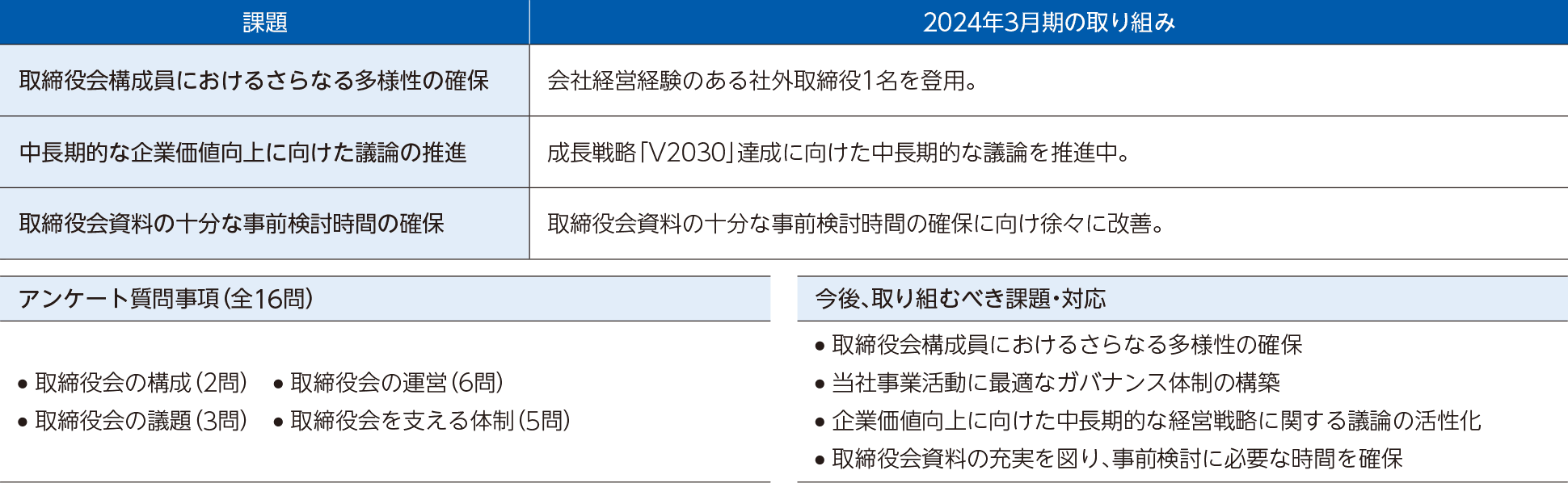

取締役会の実効性評価

取締役会の実効性については、前期の実効性評価において認識された課題の改善に向けて取り組み、当期の実効性の対応状況を確認しました。2023年3月期の取締役会の実効性評価結果における課題認識を踏まえ、2024年3月期の評価方法とその結果、2025年3月期の取組方針は以下のとおりです。

〈評価方法〉

2023年12月 取締役会にて取締役と監査役の全員にアンケート実施(回答は記名方式)

2024年 2月 取締役会にて、アンケート回答結果に基づく分析・評価を行い、今後の取り組みを議論

役員報酬等

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、企業業績と企業価値の中長期的な向上を促すものとし、各役員の職責に見合った報酬体系としています。

社外取締役を除く取締役の個人別報酬については、取締役会の諮問に基づき、ガバナンス委員会が審議し取締役会に答申します。取締役会は、ガバナンス委員会からの答申について審議し、報酬額を決定いたします。

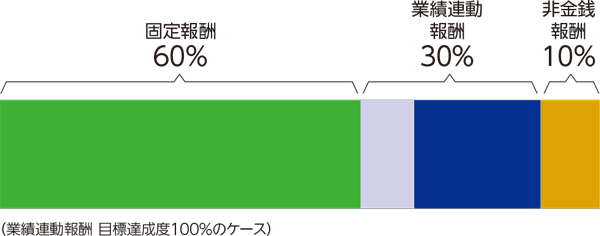

当社の役員の報酬は、固定報酬、業績連動報酬および非金銭報酬等により構成されており、業務執行取締役の種類別の報酬割合および報酬額については、その客観性・妥当性を確保する観点から、同業種かつ同規模である他企業における報酬構成割合および従来の支給実績との比較・検証を行うとともに、ガバナンス委員会への諮問および答申を踏まえ、取締役会で決定しております。監査役および社外取締役の報酬額については、その職務の独立性という観点から固定報酬のみとしており、株主総会で決議された総額の範囲内において決定しております。

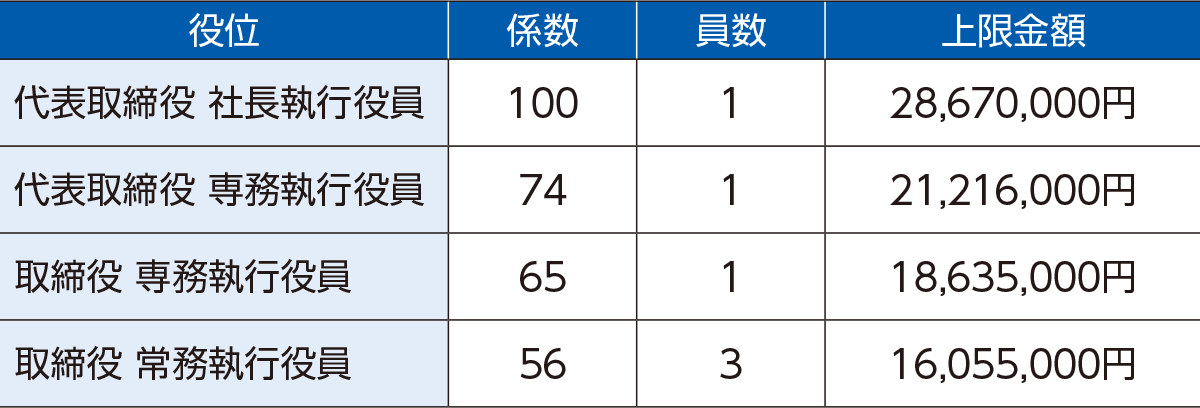

取締役(社外取締役を除く)の報酬制度の概要

当社は、2022年度を初年度とする中期経営計画「MT2024」のもと、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を目指しており、その一環として中長期的な企業価値のさらなる向上の実現に向けて、(各報酬の概要)に記載のとおり役員報酬制度の見直しを行いました。

また、2022年6月23日開催の定時株主総会決議により、取締役の報酬等の額を月額による定めから年額による定めに改め、当該報酬の範囲内で社外取締役を除く取締役に対しては、固定報酬に加えて業績連動報酬としての賞与を支給することとしたうえで、支給水準や取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に勘案し、年額4億50百万円以内といたしました。

各報酬の概要

固定報酬

各役位別の役割や責任を明確にし、それらに沿った金額を毎月一定額ずつ支給する金銭報酬です。

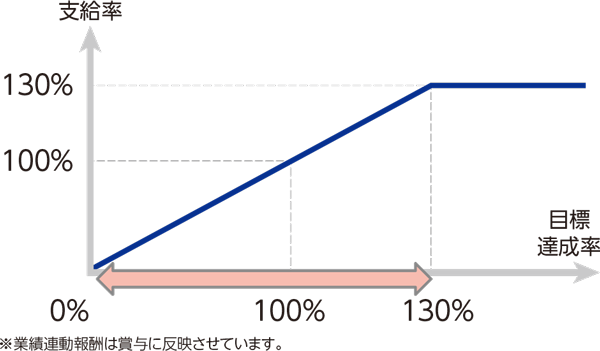

業績連動報酬

全社業績に係る賞与(以下、「賞与A」)と、中期経営計画の達成に資する指標等に係る賞与(以下、「賞与B」)の2種類を支給します。賞与Aは連結業績の目標達成度に、賞与Bは中期経営計画の達成に資する指標等の達成度に基づいて、基準値の0%~130%で変動して支給する金銭報酬です。

業績連動報酬(賞与A)の算定方法

業績連動報酬(賞与A)の業績指標を連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益とします。業績指標として連結営業利益を選定した理由は、当社グループの本業から創出した利益を適正に反映する評価指標としてふさわしいと判断したためであり、業績指標として親会社株主に帰属する当期純利益を選定した理由は、成長に向けた投資の成果や株主還元の原資となり、当社グループの最終業績に責任を負うという観点より指標としてふさわしいと判断したためです。

非金銭報酬等

譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。役割に応じて毎年一定額の株式を支給し、役員の退任時に譲渡制限が解除される設定となっています。

各取締役への支給額=業績連動報酬(賞与A)の総額※1

×

各取締役の役位別係数※2役位別係数の合計

※1:業績連動報酬(賞与A)の総額の計算方法:業績連動報酬(賞与A)の総額=8,976万円×(連結営業利益の年度目標に対する達成度×75%+親会社株主に帰属する当期純利益の年度目標に対する達成度×25%)

なお、年度目標に対する達成度が130%を超える場合、いずれも130%として計算します。

※2:各取締役の役位別係数

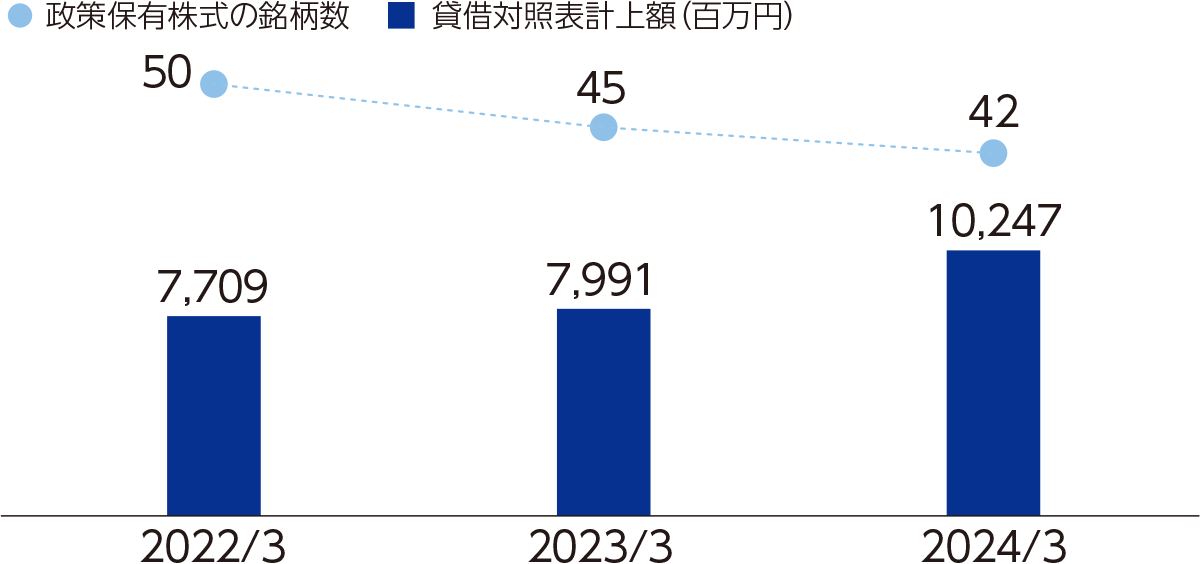

政策保有株式

事業の拡大、創出、協業体制の維持・強化や、事業運営上の必要性などを考慮し、株式の保有が当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に限り保有をし、保有の妥当性が認められない場合は当該企業の状況を勘案したうえで売却する方針です。四半期に一度取締役会において保有状況を確認し、個別銘柄の保有目的、中長期的な経済合理性および資本コスト等に見合った便益があるかどうかの検証をして、保有の継続又は縮減を判断しております。2024年3月期は4銘柄を売却し、1銘柄を縮減しました。

情報開示体制

株主との建設的な対話に関する方針

代表取締役 社長執行役員をはじめとする取締役及び執行役員が積極的に決算説明会等投資家との対話に臨み、経営戦略・事業戦略・財務情報について、公平性・正確性・継続性を重視し、双方向の良好なコミュニケーションを図るIR(インベスター・リレーションズ)活動を展開しております。

IR活動のための体制として、IR担当部門を中心にIR委員会を組織し、経理本部、総務本部、経営企画本部からなる人員で構成し効果的なIR活動に向けた方針を決定しております。

代表取締役 社長執行役員他経営陣出席の下、決算説明会などの開催や、事業報告書(株主通信)・アニュアルレポートの発行などにより、投資機会の促進と情報開示に努めております。

情報開示

経営内容の透明性を高めるために、コーポレートコミュニケーション部が中心となって積極的に情報を適時公開するとともに、IR活動の一環として決算説明会を開催し、株主や投資家の皆様へ事業の状況と今後の方向性について報告及び説明を行っております。併せて、コーポレートサイト等を通じて経営情報の迅速かつ適切な開示を行っております。

内部統制システム

内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、「内部統制基本方針」を制定しております。

取締役は、企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令遵守の体制の確立に努め、また、監査役はこの内部統制システムの有効性と機能を監査し、必要あると認めたときは取締役に対し改善を助言又は勧告しなければならない体制としております。

内部統制基本方針

- 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における体制と当該使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項

- 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

リスクマネジメント

経営、事業を取り巻くリスクへの対応

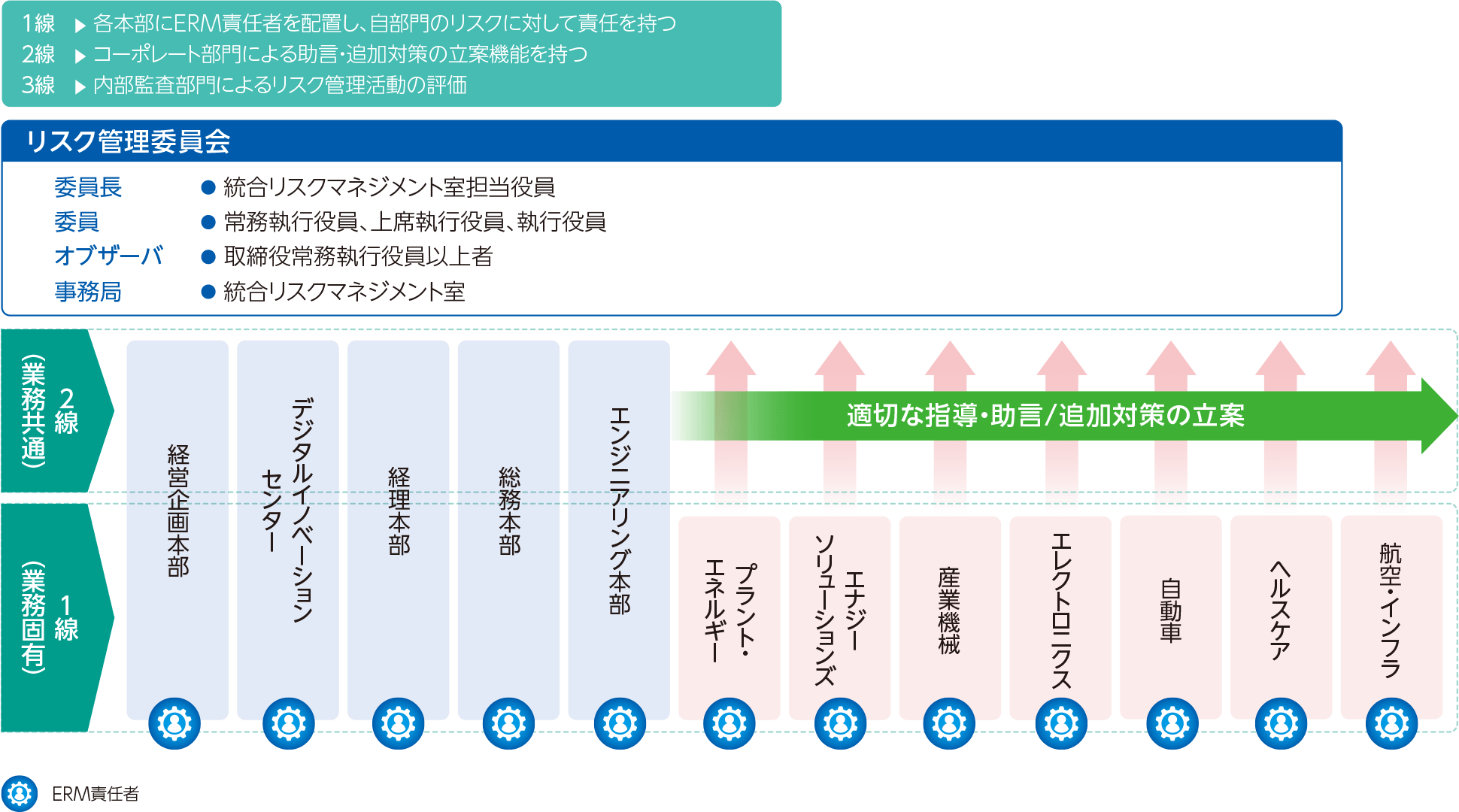

当社は成長戦略「V2030」を策定し、積極的な投資、「モノ売り」から「モノ×コト」売りへの変革、グローバルの成長の取り込み、DX推進などの基本戦略を掲げ、新たなビジネスを創出することを重要戦略と位置付けております。そのためには従来のトレード(売買活動)に加え、事業投資、ソリューションの提供型のトレード、海外・国内ネットワークを駆使したクロスボーダー取引など多様な手法を駆使してビジネスを創出することが重要になってきております。これらは、取引規模の大型化・複雑化と当社の「事業推進上のリスク」の上昇を意味しております。このような事業推進上のリスクに対し、企業の社会的責任を果たしながら持続的な成長を追求するため、 全社的にリスクの洗い出し、重み付け、対応の優先順位付け、リスク対応、その後のモニタリングと改善を行う統合リスクマネジメント体制(以下、ERM)を整えました。

新たなリスク管理体制

当社は、持続的な成長の実現を脅かすあらゆるリスク(不確実性)を統合的かつ効率的に把握・評価・管理する、組織的・体系的アプローチを確立しました。

戦略や事業目的の達成に影響を及ぼす可能性のある事象(プラス・マイナス双方を含む)をリスクと認識し、組織全体として適切に管理する仕組み・プロセスを構築しています。当社の受容できるリスク量への考え方(リスク選好)を明確化した上で、網羅的にリスクを識別し、影響度、発生頻度、予見可能性などの観点からリスクの定性・定量的な評価を行い、回避、低減、移転、受容などの観点から対策を検討しています。

ERMを牽引する中核部門として、2023年4月に「統合リスクマネジメント室」、2024年4月に「ERM推進部」を設置し、以下の取り組みを実施しました。

- リスク管理委員会の再構築

- リスク管理基本方針の策定

- リスク管理規程の改定

- 事業本部およびコーポレート本部の役割・責任を明確にする業務分掌規程の改定

- 当社のビジネスリスクモデル・リスクカタログの策定

- リスク管理マニュアルの策定

- リスクマネジメント研修(ERM啓蒙活動)

当社は、下図のとおり3線モデルによるリスクマネジメント体制を構築しております。

コンプライアンス

コンプライアンス体制の基礎として、行動規範の社内への周知徹底を図っています。代表取締役直轄の内部監査部を設置し、内部監査規程を定め、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、コンプライアンス体制の整備及び維持を図り、必要に応じて、社内各部署にて監査、研修を実施しています。

法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、内部監査部長を直接の情報受領者とする内部通報システムを整備し、内部通報規程に基づきその運用を行っています。

第一実業グループ行動規範

第一実業グループは、企業としてのさらなる成長を目指していくにあたり、2022年4月に経営理念を定め、第一実業グループの取り組みを一体化し、時代の変化に伴う社会からの要請に対応すべく、2024年4月に「第一実業行動規範」を「第一実業グループ行動規範」として刷新をいたしました。

これは第一実業グループがステークホルダーの皆様からの信頼を確保するとともに、第一実業グループの創業期の理念と経営理念のミッション「人をつなぎ、技術をつなぎ、世界を豊かに」を実践するための価値観、考え方、行動基準を具体的に示したものであり、第一実業グループに所属する役職員一人ひとりに求められる指針となります。私たち一人ひとりの行動の積み重ねが、第一実業グループの事業活動そのものであります。この行動規範のもとで、個性と能力を発揮し、将来世代への責任を認識しながら、持続可能な成長と社会への貢献を目指します。

- 倫理観の保持および法令遵守

- 人権の尊重

- 環境への対応

- 従業員の就業環境整備

- 取引先からの信頼獲得

- 取引先との相互発展

- 地域社会参画と発展への貢献

- ステークホルダーとの対話

- 贈収賄・腐敗行為の防止

- 反社会的勢力への対処

グループ会社での取り組み

国内関係会社(株式会社第一メカテック、第一実業ビスウィル株式会社、株式会社DJ-WAVEエンジニアリング)は、第一実業グループ行動規範に則り、コンプライアンスを推進しています。

海外関係会社においても、第一実業グループ行動規範に則りコンプライアンスの強化を図っているほか、欧州、米州、中国、アジアの各エリアの事情に合わせて、適切かつグローバルなコンプライアンス体制を構築・整備していきます。

コーポレート・ガバナンス報告書は、こちらのページからご覧ください。